蔵元で選ぶ

Maker[ 酒種で絞り込む ]

-

新潟県

阿部酒造

1804年から続く、新潟県柏崎市の酒蔵です。 手間暇を惜しまず、自分たちの造りたいものを楽しみながら酒造りをしています。 米の旨味と酸をしっかり感じられる飲み飽きないお酒です。

詳細はこちら -

新潟県

(株)丸山酒造場

冬季の積雪は平均で1m程度、蜻蛉が30種類以上も棲息するという環境の中で、伝統的な手づくりの麴と里山を水源とするやわらかな井戸水をつかって酒は醸されています。北東に霊峰・米山を南西に妙高山・火打山・焼山の所謂「頸城三山」を望む高田平野は、「五百万石」や「越淡麗」など酒米の有力産地の一つであり、越後杜氏4流派で最大規模を誇る頸城杜氏の本拠地です。

詳細はこちら -

新潟県

塩川酒造

大正元年に創醸。蔵のある内野町は新潟市の西に位置し、新潟大学の街としても知られています。 古来より信濃川の伏流水が豊かで、良質な水に恵まれた土地です。仕込蔵は昔ながらの土蔵倉で、四季の温度差も少なく酒造りに適した環境。仕込みタンク25基には自動冷却装置を施し、醪の発酵管理はもとより貯蔵酒も徹底した温度管理をしています。

詳細はこちら -

新潟県

宮尾酒造

創業は文政2年(1819)。酒蔵のある新潟村上は、五百万石や高嶺錦など良質の酒造好適米を産出する米どころです。また、酒の味に影響を与えると言われる水は、敷地内の清冽な井戸水を仕込みや洗い水などに使用しています。

詳細はこちら -

新潟県

諸橋酒造

創業は弘化四年(1847年)。新潟県のほぼ中央に位置し、四方を山に囲まれ奥深い栃尾の地は、越後の武将長尾景虎(後の上杉謙信の元服名)が城主であったゆかりの地です。生涯酒を愛された公の青年武将時代の「景虎」の名をしのび、越乃影虎と命名されました。越乃影虎は頑固なまでに品質にこだわり、良質な新潟米を磨き、超軟水の沸き清水を仕込水に求め、手作りの製法にこだわってます。

詳細はこちら -

新潟県

天領盃酒造

新潟の佐渡島で醸す「天領盃酒造」さん 「雅楽代」(うたしろ)の銘柄で日本酒を造っています。 蔵人は加登仙一さん、1993年生まれの若さ溢れる青年です。スイスに留学、その後証券会社に勤務を経てM&Aで天領盃酒造の経営権を取得、2019年から同酒蔵でお酒造りを始めています!かなり異色の経歴の方ですが、日本酒造りのきっかけはスイス留学中、スクールメイトに日本の良いところを聞かれたときに「酒」と答えてとても興味を持たれたことです、反面、自国のお酒を何も語る知識がなっかったことを後悔し、帰国後、日本酒の勉強、そして業界に足を踏み入れました!

詳細はこちら -

富山県

立山酒造

文政13年創業。日本三名山のひとつ「立山」にちなんで名付けられたその酒は、品質追求の信条を基に、白山に源を発する花崗岩に濾過された清流庄川の伏流水を仕込み水に使用されています。

詳細はこちら -

富山県

銀盤酒造

清酒 銀盤は、北アルプス黒部峡谷を臨む風光明媚な自然環境にあり、醸造は明治43年9月に始まり、太古の時代に酒が湧き出たと伝えられる荻生村に創業。現在の黒部川扇状地湧水群(昭和60年環境庁選定日本の名水百選の一つ。黒部川は建設省の平成10年の清流ランキングで通算4度目の全国一位)の名水を仕込み水とし、酒造好適米山田錦を惜しみなく磨き、研究を重ねてきました。「原料第一」と考え原料米に投資し、コンピュータ制御を備えた醸造機械や大型タンクが整備された工場で、米を磨いています。

詳細はこちら -

石川県

吉田酒造

明治3年創業。手造りにこだわる酒蔵です。

詳細はこちら -

石川県

菊姫合資会社

歴史は安土桃山時代まで遡ります、原料から熟成まで丁寧に手掛けることで菊らしいコクのある日本酒が生まれます。数々の鑑評会で受賞する酒質は品質の高さがうかがえます。

詳細はこちら -

石川県

車多酒造

(石川県)823年創業。山廃仕込みと能登杜氏の四天王が特徴。古法山廃仕込みの存在を全国の日本酒ファンに広め、現在の一カテゴリーを形成する契機になった蔵元です。

詳細はこちら -

石川県

松浦酒造店

創業安永元年(1772年)になります。獅子の里は食の最高のパートナーになれるように願いを込めて醸した超軟水の仕込み水を生かしたやさしい味わいの食中酒です。穏やかな香りと食欲を誘う生き生きとしたフレッシュな酸を大切にしています。 どんなに忙しくとも、微生物達のリズムを第一にそれぞれの特徴を生かして造られるお酒。微生物と蔵人のチームワークと思いやりで出来たお酒です。嫌味のない辛口、やさしい旨味で食事を更に楽しくなります!

詳細はこちら -

石川県

農口尚彦研究所

農口尚彦研究所がある小松市観音下町(かながそまち)は、美しい自然が残る山里です。その名の由来でもある観音山(かなんぼやま)の山頂付近には観音様がまつられ、その目線の先に研究所があります。水の化身とされる観音様に見守られて、こんこんと湧き出る霊峰・白山の伏流水を仕込み水に、酒造りの神様とも呼ばれる農口尚彦氏の酒が生まれます。 農口尚彦氏は、その腕を見込まれて28歳の若さで杜氏になり、能登杜氏四天王の一人と賞されます。失われかけた山廃仕込み復活の立役者であり、「おいしい酒を造りたい、飲む人に喜んでもらいたい」という想いで、70年以上酒を造り続けてきました。その精神と腕に惚れ込んだ蔵元が「農口尚彦の生き様を未来に残したい」と立ち上げたのが現在の農口尚彦研究所です。

詳細はこちら -

石川県

福光屋

加賀藩の城下町として華麗な文化を花咲かせた食の国・金沢で、最も愛され続け、常に時代とともに生き、その時代にあった酒を世に送り、現在実に多くの方々に愛飲されています。

詳細はこちら -

福井県

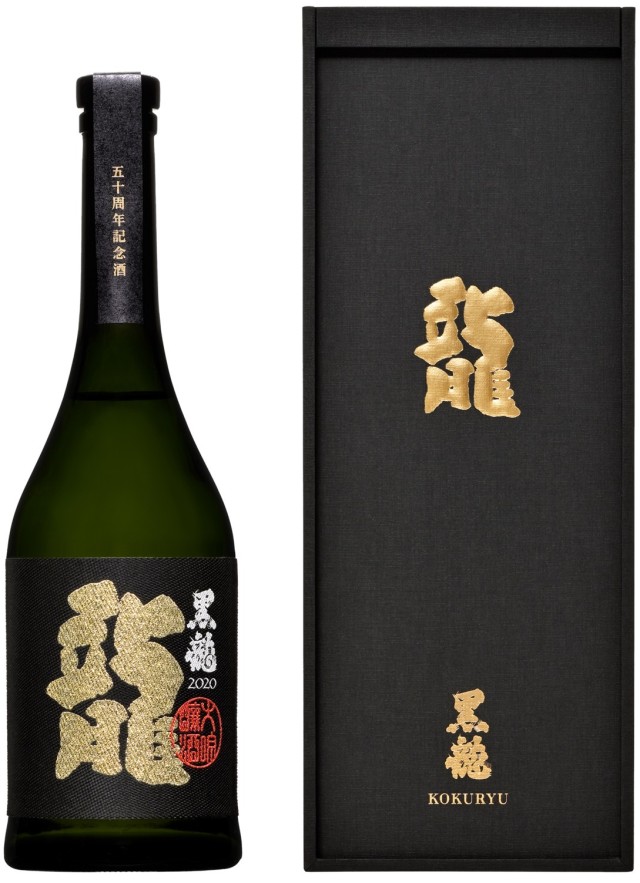

黒龍酒造

黒龍酒造の前身にあたる石田屋は、初代石田屋二左衛門により江戸文化元年(1804年)、永平寺町松岡に創業しました。この地は、かつて松岡藩が酒造りを奨励産業に指定するほど良水に恵まれた処であり、そこで200年以上にわたって手造りの酒造りを継承しております。歴代の蔵元が残した「良い酒を造れば、人は必ず支持してくれる」という言葉を信念に、伝統の酒造りを守り、生産量は追わず、常に品質の向上に取り組んでいます。

詳細はこちら -

福井県

一本義久保本店

日本三大名山の一つ、霊峰白山の麓に抱かれた奥越前勝山。清らかな水、美しい田、厳寒の冬という酒造りに最適な風土。こうした背景のもとに、一本義は醸されています。

詳細はこちら -

山梨県

山梨銘醸

江戸時代に創業した歴史ある老舗酒蔵です。甲斐駒ケ岳の伏流水で仕込んだお酒は「七賢」の名で知られています。

詳細はこちら -

山梨県

イケダワイナリー

詳細はこちら -

山梨県

勝沼醸造

たとえ一樽でも最高のものを。 この想いはいつまでも変わりません。 私たちは小さなワイナリーであることに誇りを持ち、勝沼の自然の思恵を生かすワインブくりに励んできました。 甲州に特化し、甲州で世界へ。 これからも、私たちは勝沼の風土に根ざし、世界中の人々に感動を与える ワイナリーであり続けたいと思っています。 ワイン。それは、人と自然の関わりによる表現である。

詳細はこちら -

山梨県

笹一酒造

大量生産方式の設備を2013年酒造年度を最後に全廃し、麹作りと酒母工程を手作りに戻しました。 量産するための設備から高品質清酒を製造する設備へ転換するため、最新式の洗米機や乾燥蒸気を出せる吟醸甑、佐瀬式と永田式の2台の酒搾り機を導入し、酒質の大幅な改善を実現しました。自家井戸から湧き出る御前水を仕込水として使用し、地元で契約栽培された山田錦や夢山水といった酒造好適米を贅沢に使用し、手作りで丁寧にお酒にしています。 「笹一」は、地元山梨県民の海への憧れからくる魚貝類を愛好する気質を踏まえ、程よい果実香とすっきりした後味の本格清酒に仕上げます。

詳細はこちら -

山梨県

イケダワイナリー

詳細はこちら -

長野県

玉村本店

詳細はこちら -

長野県

信州銘醸

脈々と受け継がれてきた伝統技術を厳守相伝するとともに新技術を効果的に導入し、品質本位の、心を込めた酒造りに努めています。

詳細はこちら -

長野県

高天酒造

明治4年、初代高橋巳喜之助により創業。長野県岡谷市にて「地元で愛される酒」をモットーに信州諏訪の緑深い山々と清らかな水と生きる酒蔵です。

詳細はこちら -

長野県

千曲錦酒造

酒蔵のある佐久市は佐久平と呼ばれる標高700mの高原です。北に浅間山山系、南に八ヶ岳連峰、その真ん中に日本最長の川「千曲川(新潟県に入り信濃川と名前が変わります)」が脈々と流れています。そんな大自然に囲まれて極寒(真冬は早朝で氷点下10℃位に冷え込みます)の季節に醸します。大吟醸酒などを仕込むには気温が低いことはありがたいのです。仕込み温度まで蒸米を冷やす為にも、雑菌の抑制の為にもこの寒さは必要で、まさに信州佐久の自然が酒蔵です。

詳細はこちら -

長野県

長生社

地元産の美山錦使用し、吟醸造りで全て純米酒を造るという蔵元です、それでいて価格は極力抑え、高級酒ではなく、毎日飲まれる普段の酒をいいものにしていきたい、という思いの詰まったお酒を造っています。

詳細はこちら -

長野県

伴野酒造

若い人に日本酒を飲んでほしいと日々日本酒の表現方法を意識している蔵元さんです。じんわりと染みる米の旨味が特徴です。分かり易くシンプルに ~日本酒をより身近に~がコンセプトです。

詳細はこちら -

長野県

宮坂醸造

1662年創業の老舗蔵です。7号酵母発祥の蔵でもあり、優しい食中酒、和やかな食卓を提案しています。

詳細はこちら -

長野県

宮島酒店

「信州の風土に根差した酒造り」、新時代の辛口酒を目指した酒造りに取り組み、味わい豊かな辛口酒(芳醇辛口)にかけるこだわりの蔵。原料米の契約栽培、全量純米醸造酒と様々な取り組みもしてます。

詳細はこちら -

長野県

佐久乃花酒造

1892年(明治25年)、小海線三反田駅(現、臼田駅)近くに創業、蔵を構える西側100mに千曲川の清流があり、上質な伏流水と広がる田畑で、理想的な米作りと酒造りができます。原料となる米・良質の水・造る人、この三位一体が混然と調和させ、努力精進することで爽やかさを持った酒造の蔵元。

詳細はこちら

籠屋秋元商店 営業時間

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 定休 |

10:00 ~ 19:00 |

10:00 ~ 19:00 |

10:00 ~ 19:00 |

10:00 ~ 19:00 |

10:00 ~ 19:00 |

10:00 ~ 19:00 |

販売・ご案内致しました商品は、店頭渡し又は、宅配便でお送り致します。尚、ご紹介だけにとどめさせていただいているお酒・店頭販売のみのお酒もございます。誠に勝手ながら御了承ください。

ご注文は、電話・FAX・メールで承っております。

ソーシャルメディア・関連リンク

※お問い合わせは電話もしくはWEBサイトのお問い合わせページからお願い致します。Facebook、Instagramでの商品予約、お問い合わせは申し訳ありませんが受け付けておりません。

籠屋たすく 営業カレンダー

2025年11月

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 111:30 ~ 23:00 |

211:30 ~ 22:00 |

|||||

| 3定休 | 4定休 | 517:00 ~ 22:00 |

617:00 ~ 22:00 |

717:00 ~ 23:00 |

811:30 ~ 23:00 |

911:30 ~ 22:00 |

| 10定休 | 1117:00 ~ 22:00 |

1217:00 ~ 22:00 |

1317:00 ~ 22:00 |

1417:00 ~ 23:00 |

1511:30 ~ 23:00 |

1611:30 ~ 22:00 |

| 17定休 | 1817:00 ~ 22:00 |

1917:00 ~ 22:00 |

2017:00 ~ 22:00 |

2117:00 ~ 23:00 |

2211:30 ~ 23:00 |

2311:30 ~ 23:00 |

| 24定休 | 25定休 | 2617:00 ~ 22:00 |

2717:00 ~ 22:00 |

2817:00 ~ 23:00 |

2911:30 ~ 23:00 |

3011:30 ~ 22:00 |

アクセスマップ

〒201-0016 東京都狛江市駒井町3-34-3

籠屋 秋元商店(酒屋)

受付時間:10:00 ~ 19:00

籠屋 たすく

(レストラン)